行政诉讼程序-起诉

起诉与受理是行政诉讼开始必经的两个环节,起诉是公民、法人或者其他组织要求法院启动行政诉讼程序的主张,受理则是法院对符合法定条件起诉的认可和接受,二者共同作用构成了行政诉讼程序的开始。

(一)起诉

在我国,起诉是指公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益,依法请求人民法院行使国家审判权给予其救济的诉讼行为。它是公民、法人或者其他组织请求法院启动行政诉讼程序的意思表示,是其行使法律赋予的诉权的具体表现。

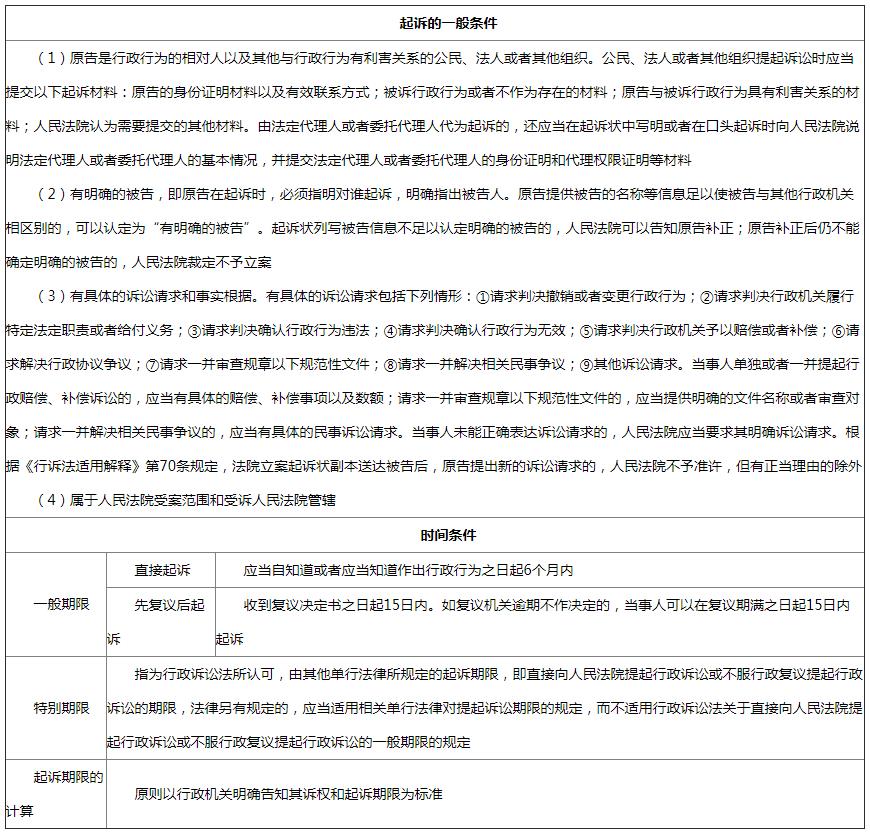

1.起诉的条件

【注意】

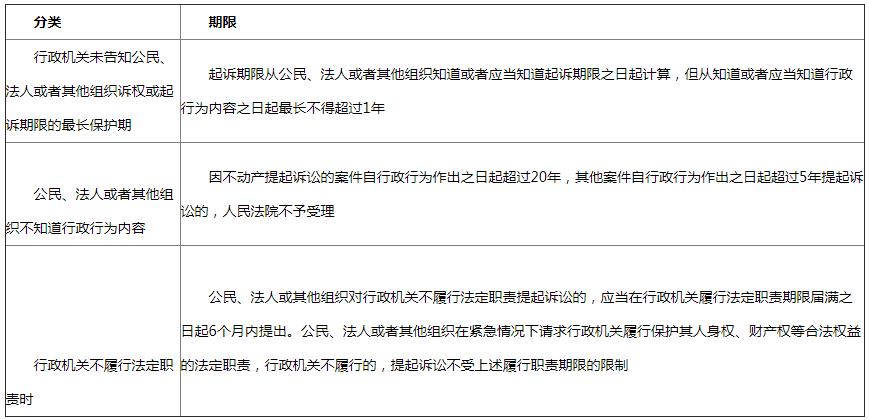

为避免从行政行为作出到公民、法人或者其他组织起诉这一期限过长,可能造成法律关系的不确定,行政诉讼法及《行诉法适用解释》对最长保护期限及特殊情况下的起诉期限作出了具休规定。

2.起诉的程序条件

在我国,行政诉讼与行政复议的关系,基本是以当事人自由选择救济方式为原则,以行政复议前置为例外。具体情形如下:

(1)自由选择关系。原则上,公民、法人或者其他组织对行政行为不服,有权自由选择救济途径,可以不经复议直接向法院提起行政诉讼,也可以选择申请行政复议;同时,在选择行政复议后,当事人对行政复议不服仍可以再向法院起诉。

(2)限制选择关系。即当事人对行政行为申请复议,对复议决定不服,可以选择诉讼也可选择再次复议,但一旦选择复议,复议即为终局。

《行政复议法》第14条的规定:“对国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府的具体行政行为不服的,向作出该具体行政行为的国务院部门或者省、向治区、直辖市人民政府申请行政复议。对行政复议决定不服的,可以向人民法院提起行政诉讼;也可以向国务院申请裁决,国务院依照本法的规定作出最终裁决。”

(3)复议前置关系。公民、法人或者其他组织对行政行为不服,必须先申请行政复议,对行政复议不服,才能向法院起诉。在此情况下,行政复议是行政诉讼的必经程序,复议程序是行政诉讼的前罝程序。在我国,复议前置属行政复议与行政诉讼关系的例外,必须由法律、法规作出规定,规章和其他规范性文件不得作此规定。

3.起诉方式

公民、法人或者其他组织起诉时,原则上应采用书面方式,应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。不过,书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,出具注明日期的书面凭证,并告知对方当事人。

京公网安备 11010802026788号

京公网安备 11010802026788号